La cortada era, desde mucho antes del cambio de siglo, un amable y protector paraje para los nocherniegos y para los muchachos llenos de sueños y dotes artísticas pero de bolsillos flacos, cuando no raquíticos. Nació como zona de carga y descarga de carros del Mercado del Plata, allá por 1856, y como todo aledaño a este tipo de comercio pronto se pobló de boliches y fondas de buena comida y precios accesibles; primero para los puesteros, que tenían prohibido cocinar adentro del recinto, y luego para todo transeúnte que quisiera embuchar un chupín o una buseca por pocos centavos para mantener unidos alma y cuerpo. Sobre la vereda del mercado habían estado la fonda de Motto y la conocida como Los pajaritos y, ya en el siglo XX, se alzaba la taberna de Mario que, preferida por malandrines y compadritos, dio en muchas ocasiones tema para la crónica policial. Por la vereda este estaba el hotel y restaurante Antiguo Volta, casi sobre Sarmiento, donde solían alojarse actores y cantantes líricos –tanto italianos como españoles– de gira en nuestro país; el San Bernardo, años más tarde reducto del Malevo Muñoz como antes lo fuera de Carlos Pellegrini y Paul Groussac; el Croce di Malta, preferido por los periodistas de La Patria Argentina, La Prensa y La Nación; el Benjamín, aguantadero de mitristas que recibían, de vez en cuando, la visita de su líder y el Doria, único bodegón que permanecía abierto toda la noche. Sobre Cangallo, frente a la cortada, el Americano –que también supo llamarse Conte– donde solía comer José Ingenieros mientras aguantaba los pechazos de Charles de Soussens, era un local de mayor categoría que hasta orquesta tenía. Allí estrenó José Luis Roncallo, en 1905, el tango El choclo que le había alcanzado Ángel Villoldo y que, para disimular, bautizaron como “danza argentina”... Pero volviendo a la zona más proletaria, por allí andaban, luciendo sus melenas anarquistas, Alberto Ghiraldo, Rodolfo González Pacheco, Tito Livio Foppa, José de Maturana, los dibujantes Cao y Milo Zavattaro, que también era periodista y..., luchador grecorromano. Todos eran trasnochadores pero uno se llevaba las palmas: un muchacho siempre vestido de negro que muchas veces pasaba toda la noche en el Doria escribiendo cuartilla tras cuartilla sobre formularios de telegrama: Florencio Sánchez, que por esa época vivía en Lanús y ejercía la profesión de canastero. Vuelta a vuelta venía a Buenos Aires para vender su producción y, con lo obtenido, recorría todo el espinel de bares y peñas que lo contaban entre los suyos bebiendo como un cosaco y desparramando su ingenio. Tarde ya y con pocos centavos en el bolsillo, rumbeaba para la cortada y tras varios cafés escribía las obras con las que fundó, en gran medida, el teatro nacional.

Florencio, como tantas de nuestras glorias, era en realidad uruguayo. Nacido en Montevideo en 1875, participó a los veintidós años en una de las revoluciones de Aparicio Saravia pero, decepcionado, desertó y pasó a Brasil, donde tomó contacto con el movimiento anarquista y escribió su primera obra, Cartas de un flojo, donde reflejaba su desencanto con la política “tradicional”. De regreso en Montevideo inició una intensa militancia, creó un grupo “filodramático” –como se decía entonces– donde esbozó los temas que más tarde desarrollaría en sus dramas y dio una serie de conferencias que, a la larga, causaron que la policía le dictara orden de captura y Florencio pasara a Rosario. Allí fue secretario de redacción del periódico La República, dirigido por Lisandro de la Torre, y cuando estalló la huelga de la refinería de azúcar, en 1901, no sólo fue delegado del Comité de Huelga sino que redactó sus comunicados. Cuando ya es Director del periódico, los trabajadores entran en conflicto con la patronal y Florencio..., se puso al frente de la huelga, por lo que quedó en la calle. No tuvo mejor idea que fundar otra hoja, La Época, y escribir la obra Gente honesta, donde ponía overo al dueño del diario. Conclusión: el dueño de La República consiguió hacer prohibir la obra y Florencio fue apaleado en plena calle, por lo que decidió rumbear a lugares menos insalubres y se vino a Buenos Aires. Aquí trabaja como canastero –según se ha dicho– mientras era uno de los puntales de La Protesta, la más importante y longeva publicación anarquista que vieron estas playas. En 1906 empieza a echar buena cuando le dan un puesto en la Oficina de Identificación Escopométrica que había fundado Juan Vucetich y se instala en La Plata, y en 1909 es designado por el presidente del Uruguay como comisionado a Europa para evaluar la conveniencia de que su país participara en la Exposición Artística proyectada en Roma. Florencio se dio allí la gran vida, con los anticipos por la representación de sus obras en Europa pero el mal de la época, la tuberculosis que arrastraba desde años atrás, lo estaba esperando en el Hospital de Caridad de Milán donde ingresó por una bronquitis y murió el 7 de noviembre de 1910, con sólo treinta y cinco años.

A pesar de su bohemia Florencio nunca sufrió miseria personal, pues su trabajo manual y sus sucesivos empleos le permitieron subsistir decentemente. Venga esto a cuento por lo relatado acerca de los formularios de telegrama en que escribía sus obras, rapiñados en el Correo Central que por esa época estaba en Corrientes y Reconquista. Cuenta Silvestre Otazú, gran periodista y –según creemos– el primer historiador del barrio de Boedo, que en esa época el papel utilizado en las redacciones de los diarios era de pésima calidad, áspero y basto, mientras que el de dichos formularios era suavemente satinado, lo que los convirtió en preferidos de escritores y periodistas hasta que el director de la repartición, para terminar con el saqueo, imprimió en su dorso algunos artículos de la Ley de Correos y Telecomunicaciones. Así pues, ¿quién podría tirar la primera piedra? Seguramente ninguno de los contertulios de una peña que frecuentaba Florencio en Corrientes 922, un café de la cadena La Brasileña al que concurrían Roberto Payró, Vicente Martínez Cuitiño, Nemesio Trejo, Horacio Quiroga, Enrique García Velloso, Gregorio de Laferrère, Alfredo Palacios, los ya nombrados Ingenieros y Soussens. Y una pléyade de escritores y periodistas que muchas veces sólo tenían unos centavos para un “completo” por todo alimento. Un joven poeta de Palermo, concurrente asiduo, tuvo un día la ocurrencia: “debemos ser inmortales, porque vivimos sin comer”. Su nombre era Evaristo Carriego y la idea tuvo tanto suceso que pronto el café pasó a ser conocido como “el de los Inmortales”.

______

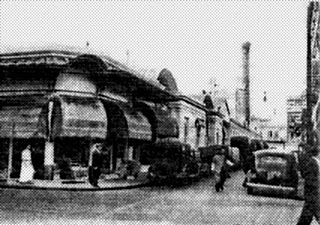

Imagen: La cortada Carabelas y el Mercado del Plata en 1936 .

Nota tomada del periódico Desde Boedo, marzo 2011.